Durante la lavorazione di Crisis in Six Scenes (2016), la serie tv scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, il regista ha lamentato una preoccupante mancanza di idee e l’annichilente desiderio di portare a termine il lavoro quanto prima (serie che, infatti, si è conclusa con la sua prima e unica stagione). Quello che, sulle prime, sembrava una bizza da creativi e il ticchio di un regista fortemente legato a routine compositive che, nel bene e nel male, hanno fatto e fanno di ogni nuovo lavoro un porto sicuro e accogliente eppur sempre dissimile e da (ri)scoprire, parrebbe a guardar bene il sintomo di una frustrazione che potrebbe spiegare le ragioni delle insolite variazioni intercorse nel suo cinema. Un cinema all’apparenza sempre uguale a se stesso, allestito con le solite atmosfere, le medesime idee, le stesse facce – quelle di interpreti che dismettono i loro panni per vestire quelli dello stesso Allen – ma che non manca di tradire una generale sclerotizzazione e una ritrovata voglia di sperimentare. A ogni nuovo film Allen si è aperto a possibilità che, fino a ieri, non sembrava voler prendere nemmeno in considerazione: l’universo fuori New York, centro di gravità permanente alleniano, la destituzione del proprio corpo filmico, la spinta a una ricerca estetica e fotografica più che verbale e teatrale, fino all’adozione del digitale.

Durante la lavorazione di Crisis in Six Scenes (2016), la serie tv scritta, diretta e interpretata da Woody Allen, il regista ha lamentato una preoccupante mancanza di idee e l’annichilente desiderio di portare a termine il lavoro quanto prima (serie che, infatti, si è conclusa con la sua prima e unica stagione). Quello che, sulle prime, sembrava una bizza da creativi e il ticchio di un regista fortemente legato a routine compositive che, nel bene e nel male, hanno fatto e fanno di ogni nuovo lavoro un porto sicuro e accogliente eppur sempre dissimile e da (ri)scoprire, parrebbe a guardar bene il sintomo di una frustrazione che potrebbe spiegare le ragioni delle insolite variazioni intercorse nel suo cinema. Un cinema all’apparenza sempre uguale a se stesso, allestito con le solite atmosfere, le medesime idee, le stesse facce – quelle di interpreti che dismettono i loro panni per vestire quelli dello stesso Allen – ma che non manca di tradire una generale sclerotizzazione e una ritrovata voglia di sperimentare. A ogni nuovo film Allen si è aperto a possibilità che, fino a ieri, non sembrava voler prendere nemmeno in considerazione: l’universo fuori New York, centro di gravità permanente alleniano, la destituzione del proprio corpo filmico, la spinta a una ricerca estetica e fotografica più che verbale e teatrale, fino all’adozione del digitale.

Negli ultimi dieci/quindici anni il cinema di Allen ha cambiato pelle, pur mantenendo lo stesso apparato metabolico. E’ in qualche modo lo stesso, solo più sottile, trasparente… Ed è bello, onesto e spiazzante, oggi più di ieri, perché sempre più distante dagli attuali e comuni meccanismi di sofisticazione narrativa. Non è un caso che i suoi film siano sempre più intimi e, talvolta, brutali, non si tratta di cambio di rotta, di genere, di poetica, ma appunto di pelle, di trasparenza, si vede meglio quel che c’è dentro. Si trascura l’ambientazione, l’architettura stagliata su sfondi appariscenti, disorientanti e sdrammatizzanti in cui l’uomo e i suoi crucci appaiono piccola cosa, e si osserva, a distanza quasi pornografica, il dolore, la vergogna, la frustrazione, l’ipocrisia e la miseria di uomini e donne che riempiono il campo. E così le gag si svincolano dalla maschera Allen e dai siparietti one man show per fondersi con la storia e i personaggi; i primi piani esplodono con maggior dirompenza; le texture, i colori, le luci arredano più dei luoghi, degli oggetti e dei corpi – catturate da una fotografia meno tattile e più spirituale – mentre il passato ritorna col suo ingombrante bagaglio di falsità di cui sbarazzarsi.

Negli ultimi dieci/quindici anni il cinema di Allen ha cambiato pelle, pur mantenendo lo stesso apparato metabolico. E’ in qualche modo lo stesso, solo più sottile, trasparente… Ed è bello, onesto e spiazzante, oggi più di ieri, perché sempre più distante dagli attuali e comuni meccanismi di sofisticazione narrativa. Non è un caso che i suoi film siano sempre più intimi e, talvolta, brutali, non si tratta di cambio di rotta, di genere, di poetica, ma appunto di pelle, di trasparenza, si vede meglio quel che c’è dentro. Si trascura l’ambientazione, l’architettura stagliata su sfondi appariscenti, disorientanti e sdrammatizzanti in cui l’uomo e i suoi crucci appaiono piccola cosa, e si osserva, a distanza quasi pornografica, il dolore, la vergogna, la frustrazione, l’ipocrisia e la miseria di uomini e donne che riempiono il campo. E così le gag si svincolano dalla maschera Allen e dai siparietti one man show per fondersi con la storia e i personaggi; i primi piani esplodono con maggior dirompenza; le texture, i colori, le luci arredano più dei luoghi, degli oggetti e dei corpi – catturate da una fotografia meno tattile e più spirituale – mentre il passato ritorna col suo ingombrante bagaglio di falsità di cui sbarazzarsi.

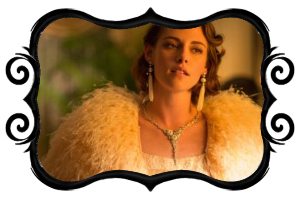

Café Society (Woody Allen, 2016) non fa eccezione e, seppur in maniera meno felice e riuscita rispetto ai lavori più recenti, è un’altra copia non conforme, forgiata con la luce e allestita dal direttore della fotografia Vittorio Storaro, cui Allen sembra abbandonare le redini di un film che non ha (quasi) bisogno di “storia”. Tutto in Café Society è dato come per scontato e lo sforzo richiesto allo spettatore è pari a quello che lo impegnerebbe a unire puntini numerati. C’è la golden age, la vecchia Hollywood con i suoi sfarzi e le sue ipocrisie, c’è una New York da cui fuggire e a cui fare ritorno, c’è la bionda estroversa e la mora introversa – che poi si scambiano i ruoli per amor di indecisione – che danno vita al più classico dei triangoli amorosi e ci sono i soliti siparietti yiddish pronti a spezzare l’idillio. C’è Allen, insomma. Quello che non c’è – e che probabilmente non vuole nemmeno esserci – è un discorso compiuto e deciso sulla vicenda, sostituito da una vaporosa parabola sull’amore, sui retroterra culturali e sul destino, che ad altro non ambisce se non alla poesia del momento che fugge. Tuttavia, nell’organizzare un film che, con tutta probabilità, resta il più vacuo dell’intera filmografia di Allen, si apprezza la scelta di delegare tutto a una costruzione fotografica che privilegi i sentimenti: il calore torrido di un amore che nasce e che si affievolisce alla fiamma sempre più tenue di una candela che si spegne – quello tra Vonnie (Kristen Stewart) e Bobby (Jesse Eisenberg) – o ancora il freddo livido e dolente, dignitosamente newyorkese, di un fallimento sentimentale, fino all’arrivo dell’estate nella grigia città – Veronica (Blake Lively) – pronta a (ri)illuminare la vita (e il volto) del protagonista… almeno fino al ritorno del tiepido ma sospirato sole invernale – di nuovo Vonnie.

Café Society (Woody Allen, 2016) non fa eccezione e, seppur in maniera meno felice e riuscita rispetto ai lavori più recenti, è un’altra copia non conforme, forgiata con la luce e allestita dal direttore della fotografia Vittorio Storaro, cui Allen sembra abbandonare le redini di un film che non ha (quasi) bisogno di “storia”. Tutto in Café Society è dato come per scontato e lo sforzo richiesto allo spettatore è pari a quello che lo impegnerebbe a unire puntini numerati. C’è la golden age, la vecchia Hollywood con i suoi sfarzi e le sue ipocrisie, c’è una New York da cui fuggire e a cui fare ritorno, c’è la bionda estroversa e la mora introversa – che poi si scambiano i ruoli per amor di indecisione – che danno vita al più classico dei triangoli amorosi e ci sono i soliti siparietti yiddish pronti a spezzare l’idillio. C’è Allen, insomma. Quello che non c’è – e che probabilmente non vuole nemmeno esserci – è un discorso compiuto e deciso sulla vicenda, sostituito da una vaporosa parabola sull’amore, sui retroterra culturali e sul destino, che ad altro non ambisce se non alla poesia del momento che fugge. Tuttavia, nell’organizzare un film che, con tutta probabilità, resta il più vacuo dell’intera filmografia di Allen, si apprezza la scelta di delegare tutto a una costruzione fotografica che privilegi i sentimenti: il calore torrido di un amore che nasce e che si affievolisce alla fiamma sempre più tenue di una candela che si spegne – quello tra Vonnie (Kristen Stewart) e Bobby (Jesse Eisenberg) – o ancora il freddo livido e dolente, dignitosamente newyorkese, di un fallimento sentimentale, fino all’arrivo dell’estate nella grigia città – Veronica (Blake Lively) – pronta a (ri)illuminare la vita (e il volto) del protagonista… almeno fino al ritorno del tiepido ma sospirato sole invernale – di nuovo Vonnie.

“Alla luce” di tutto ciò le grandi metropoli, quelle raccontate più volte da Allen, spariscono, e di esse altro non restano che i colori e le tonalità soffuse, campiture che riempiono la scena con discrezione lasciando spazio ai personaggi. Come nella brillante scena in cui, nel mostrare Hollywood e le case dei divi, l’inquadratura resta stretta su Bobby e Vonnie di fronte a un cancelletto chiuso avvolto dalle siepi, al riparo dalla society. C’è un mondo che diventa un mood e i grandi sentimenti che diventano niente in un battito di ciglia. Potrebbe anche bastare, se non fosse che tutto appare tagliato e montato con l’accetta e fugge via come uno slideshow a scorrimento casuale.

“Alla luce” di tutto ciò le grandi metropoli, quelle raccontate più volte da Allen, spariscono, e di esse altro non restano che i colori e le tonalità soffuse, campiture che riempiono la scena con discrezione lasciando spazio ai personaggi. Come nella brillante scena in cui, nel mostrare Hollywood e le case dei divi, l’inquadratura resta stretta su Bobby e Vonnie di fronte a un cancelletto chiuso avvolto dalle siepi, al riparo dalla society. C’è un mondo che diventa un mood e i grandi sentimenti che diventano niente in un battito di ciglia. Potrebbe anche bastare, se non fosse che tutto appare tagliato e montato con l’accetta e fugge via come uno slideshow a scorrimento casuale.